在进行具体项目的抗干扰设计时,需要选择抗干扰能力强的产品,采取抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰传播路径等措施,利用软件的方法进行改进 设备和系统的抗干扰能力。

1、使用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。对于由PLC控制器供电的电源,应采用非电力线供电,直接从低压配电室的主母线上用专线供电。 选择隔离变压器,变压器容量应比实际需要大1.2~1.5倍左右,也可在隔离变压器前加滤波器。 对于变送器和共用信号仪表的供电,应选用分布电容小、多重隔离屏蔽和漏感技术的分配器。 控制器和I/O系统由各自的隔离变压器供电,与主电路电源隔离。 PLC控制器的24V直流电源尽量不要给外围的各种传感器供电,以减少外围传感器内部或供电线路短路故障对PLC控制器的干扰。 此外,为保证不间断电网馈电,可采用在线不间断电源(UPS)供电。 UPS具有过压欠压保护功能,软件监控,与电网隔离,提高供电的安全性和可靠性。 对于一些重要设备,交流供电电路可采用双电源供电系统。

2、正确选择和敷设电缆,消除可编程控制器和人机界面的空间辐射干扰。不同种类的信号通过不同的电缆传输,采用拉远技术,信号电缆根据传输信号的种类分层敷设,同种信号线绞合。 严禁使用同一电缆的不同线材同时传输供电和信号,避免信号线和电源线相互靠近平行敷设,增加电缆间夹角以减少电磁干扰。 为降低电力电缆特别是变频装置馈线的辐射电磁干扰,阻断干扰从干扰路径侵入,应采用屏蔽电力电缆。

3、PLC控制器输入输出通道抗干扰措施输入模块的滤波可以降低输入信号的线间差模干扰。 为了减少输入信号与地之间的共模干扰,PLC控制器应良好接地。 当输入端有感性负载时,对于交流输入信号,可在负载两端并联电容、电阻,对于直流输入信号,可并联续流二极管。 为了抑制输入信号线间寄生电容、寄生电容或与其他线路耦合产生的感应电动势,可以使用RC浪涌吸收器。

若输出为交流感性负载,可在负载两端并联RC浪涌吸收器; 如果是直流负载,可以并联一个续流二极管,并且尽量靠近负载。 对于开关量输出的场合,可采用浪涌吸收器或晶闸管输出模块。 另外,输出点串联中间继电器或光电耦合措施,可以防止PLC控制器的输出点直接接入电气控制电路,电气上完全隔离。

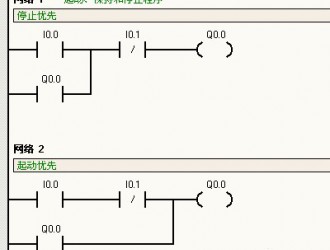

4、PLC控制器抗干扰的软件措施由于电磁干扰的复杂性,仅采取硬件抗干扰措施是不够的,应采用PLC控制器的软件抗干扰技术来配合,进一步提高系统的可靠性。 采用数字滤波、工频整形采样、定期校正参考点电位等措施,有效消除周期性干扰,防止电位漂移。 利用信息冗余技术设计相应的软件标志; 使用间接跳转设置软件保护等。例如,通过定时器延时的方式多次读入数字量输入信号,结果一致后确认有效,提高了软件的可靠性。

5、正确选择接地点,完善接地系统。良好的接地是保证PLC控制器可靠运行的重要条件,可以避免意外电压冲击的危害,抑制干扰。 完善的接地系统是PLC控制器抗电磁干扰的重要措施之一。

PLC控制器是高速低电平控制设备,应直接接地。 为抑制加在电源、输入端和输出端的干扰,PLC控制器应接专用地线,接地点应与动力设备的接地点分开。 如不满足此要求,还必须与其他设备接地,严禁与其他设备串联接地。 接地点应尽量靠近PLC控制器。 集中布置的PLC控制器宜采用并联接地,各设备柜体的中心接地点用单独的接地线引至接地极。 分散的PLC控制器应串联一处接地。 接地极接地电阻小于2Ω。 接地极最好距建筑物10-15m埋设,PLC控制器的接地点必须距强电设备接地点10m以上。 如果使用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点相连。

信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地; 当信号源不接地时,应在PLC控制器侧接地。 当信号线中间有连接器时,屏蔽层应连接牢固并绝缘,屏蔽层之间应相互连接。 单点接地选择合适的接地点,避免多点接地。

6.设备选择。在选择设备时,首先要了解国内PLC厂家给出的抗干扰指标,如共模抑制比、差模抑制比、耐压能力,电场强度多大,高频磁场多大 强度环境允许工作等,要选择抗干扰能力更高的产品,如采用浮动技术、隔离性能好的可编程控制器、人机界面hmi等。

可编程控制器和人机界面在现场应用中的抗干扰问题复杂而细致。 抗干扰设计是一个非常复杂的系统工程,涉及具体的输入输出设备和工业现场的具体环境,需要我们综合考虑多方面的因素。 必须减少干扰源,切断干扰通道等方面综合考虑,在设计可编程控制器和人机界面时采用各种抗干扰措施。 为真正提高可编程控制器和人机界面HMI在现场应用中的抗干扰能力,确保系统安全稳定运行。